Noch just vor Corona war es in Firmen sehr verbreitet, eher skeptisch auf virtuelle und flexible Arbeit zu blicken. Zum einen waren da die Vorbehalte gegenüber den eigenen Mitarbeitenden, denen man eine verantwortungsvolle und zuverlässige Arbeit ohne „Aufsicht im Büro” nicht zutraute. Zum anderen waren da auch Bedenken, wie eine effiziente Zusammenarbeit funktionieren soll, wenn nicht alle im gleichen Raum sind. Und so waren noch vor Corona ganze Personalabteilungen mehr oder weniger erfolgreich damit beschäftigt, „New Work” in Unternehmen einzuführen. Als Corona dann kam und es keine Alternative zur virtuellen Zusammenarbeit gab, da ging es plötzlich. Die Erfahrung hat dann einerseits gezeigt, dass Mitarbeitende eher mehr arbeiten als weniger. Es hat sich andererseits aber auch bestätigt: Die Zusammenarbeit in einem Remote-Setting ist anspruchsvoll. Doch die Unternehmen lernten schnell. So wurden die nötigen (technologischen) Infrastrukturen installiert, damit die Mitarbeitenden auch in einem virtuellen Umfeld kollaborieren können. Neue Tools wie Miro oder Mural haben sich verbreitet. Bekannte Tools wie Teams und Zoom haben sich zur ubiquitären Normalität entwickelt. So wurde aus dem Vorbehalt, inwiefern die Zusammenarbeit virtuell effizient funktionieren könne, plötzlich eine breite Zustimmung für diese Art der Arbeit.

Hybrid wird zur „Neuen Normalität”

Mit der Lockerung der Corona-Maßnahmen geht es nun langsam in eine „Neue Normalität”. Eine Normalität, bei der die Zusammenarbeit bestimmt nicht mehr so aussieht wie vor Corona, als virtuelle Arbeit mit skeptischem Blick angeschaut wurde. Zu stark haben sich die Vorteile der flexiblen, virtuellen Zusammenarbeit in unserem Alltag verankert. Dennoch scheint da auch ein Drang zu sein, Menschen wieder physisch zu sehen. Nicht nur aus sozialen Aspekten, sondern weil es doch auch Situationen bei der Arbeit gibt, in denen sich die gemeinsame Präsenz lohnt. Wie beispielsweise in (spontanen) Workshops, bei denen die Raumdynamik bei der Lösungsfindung unterstützen kann. In Zukunft werden Mitarbeitende also flexibel zwischen virtueller und physischer Zusammenarbeit wählen. Die Schwierigkeit dabei ist allerdings, dass eine perfekte Abstimmung der Präsenztage quasi unmöglich ist und so „hybride” Meetings zur neuen Normalität werden. Also ein Zusammenkommen von Menschen, bei dem ein Teil vor Ort ist und ein anderer Teil sich remote zuschaltet. Dies ist nicht nur für die (technologische) Infrastruktur, sondern auch für die Organisationskultur eine noch größere Herausforderung. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass, wenn nicht mehr alle vor Ort sind, es noch mehr eine Tendenz von „Insidern” und „Outsidern” gibt. Also solchen, die Teil des „inneren Kreises” sind und die Organisationskultur stark mitprägen. Und solchen, die nie (oder nie zur selben Zeit wie die Meinungsmacher) im Büro sind. Damit droht eine zweitklassige „Mitgliedschaft” in der Organisation. Dies ist für die individuellen Karrieren dieser Personen nicht förderlich. Aber es ist auch für die Unternehmung ein großes Risiko. Um zu verstehen, weshalb dies so ist, müssen wir kurz darauf eingehen, was Organisationskultur überhaupt meint und weshalb sie für die Organisation überhaupt erfolgskritisch ist.

Kultur ist „how we do things around here”

Organisationskultur lässt sich sehr einfach beschreiben als „how we do things around here”. Die Kultur umfasst also alles, was die Zusammenarbeit in der Organisation „prägt” beziehungsweise „definiert”. Sehr bekannt ist dabei das Kulturmodell von Edgar Schein, der die Kultur in drei Ebenen unterteilt (siehe Abbildung 1):

- Artefakte,

- Normen & Werte sowie

- unhinterfragte Selbstverständlichkeiten.

Kultur meint ganz einfach: „How we do things around here”

Abb. 1: Die drei Ebenen einer Kultur nach Edgar Schein

Unter Artefakten versteht Schein dabei Dinge wie Sprache, beobachtbare Rituale oder Kleidungsordnungen. Diese sind für den Beobachter offensichtlich zu sehen, aber sehr schwierig zu interpretieren ist, was dies nun für die gemeinsame Kultur heißt. Auf der zweiten Ebene umschreiben Normen und Werte die Verhaltensrichtlinien und Leitsätze, welche die Zusammenarbeit prägen. Es sind Regelsysteme, an die sich das Unternehmen offiziell und explizit halten möchte. Auch diese sind – da öffentlich festgehalten – noch einigermaßen klar zu beobachten und auch bereits etwas näher an dem, was die „wirkliche” Kultur ist. Allerdings wissen wir alle: Nur weil es in den Leitsätzen so steht, heißt das noch lange nicht, dass sich die Mitarbeitenden in der Mehrheit daran halten. Aus diesem Grund verortet Schein in der dritten und untersten Ebene das, was die Kultur ausmacht: die unhinterfragten Selbstverständlichkeiten. Also die Annahmen und typischen Verhaltensmuster in der Gruppe, bei denen alle das Verständnis haben: „That is how we do things around here”.

Kultur als Rückgrat der digitalen Transformation

Weshalb ist nun für eine Organisation eine gemeinsame Kultur wichtig? Klar, wir wissen spätestens seit Peter Drucker: „Culture eats Strategy for Breakfast”. Aber weshalb ist das so? Der Grund liegt eigentlich auf der Hand: Organisationen kann man als eine Ansammlung von Menschen verstehen, die gemeinsam etwas erreichen wollen. Theoretisch könnten nämlich alle Mitarbeitenden Freelancer sein und ihre Arbeit auf dem freien Markt anbieten. Für Organisationen ist dies aber sehr unattraktiv, da hohe Transaktionsund Koordinationskosten entstehen, würde es sich bei allen Mitarbeitenden um Freelancer handeln. Doch der große Vorteil einer Organisation kann nur realisiert werden, wenn eine gemeinsame Kultur die Zusammenarbeit effizienter macht als die Kollaboration auf dem freien Markt. Erst die kollektiven Verhaltensmuster, das gemeinsame Verständnis „how we do things around here” unterscheidet also eine (erfolgreiche) Organisation von einem freien Markt, bei dem die Mitarbeitenden als Einzelunternehmende unterwegs sind.

„Culture eats Strategy for Breakfast” Peter Drucker

Dies ist natürlich nicht neu, doch die Wichtigkeit dieser gemeinsamen Kultur nimmt zu. Denn während es früher ausreichte, die Effizienz zu optimieren, wird heute aufgrund der zunehmenden Veränderungsdynamik die Agilität und Effektivität zum Erfolgskriterium. Organisationen stellen sich deshalb immer mehr als Netzwerke auf, bei denen jede Zelle rasch und kundennah auf Veränderungen reagieren kann.

Kultur wird so zum Rückgrat der digitalen Transformation, weil es nun nicht mehr reicht, wenn ein paar wenige Entscheidungsträger in der Organisation ein gemeinsames Verständnis davon haben „how we do things around here”. Vielmehr muss das ganze Netzwerk einer Organisation abgestimmt sein und mit harmonierenden Verhaltensmustern in die gleiche Richtung schreiten.

Diese Herausforderung spitzt sich aktuell allerdings noch zu, da sich die meisten Unternehmen in einer digitalen Transformation befinden. Denn dies führt dazu, dass die bekannten Verhaltensmuster, die in einer gemeinsamen Kultur hätten verankert werden sollen, breitflächig hinterfragt werden. Die digitale Transformation führt dazu, dass auf quasi allen Ebenen der Unternehmensführung derzeit ein Paradigmenwandel stattfindet. Sei es von der Art, wie Technologie entwickelt und betrieben wird (bspw. Cloud-Technologie, Microservices), den Geschäftsmodellen (bspw. von Produkten zu Services, vom Direktanbieter zum Plattformbetreiber usw.) oder der Art und Weise der Zusammenarbeit (bspw. Agilität, New Work usw.).

Wie sich hybride Zusammenarbeit auf die Kultur auswirkt

Der Wechsel von der klassischen Präsenzarbeit zur coronabedingten virtuellen Arbeit nun hin zur neuen „Normalität” der Hybridität ist natürlich selbst auch ein Phänomen von einer kulturellen Veränderung. Denn es hat sich das „how we do things around here” hinsichtlich Arbeitsort und Zusammenarbeit verändert.

Vor dem Hintergrund, dass Kultur das Rückgrat der digitalen Transformation darstellt, ist die aber viel weitreichendere Frage, wie sich das gemeinsame Verhalten verändern lässt, wenn nicht mehr alle Mitarbeitenden vor Ort sind. Denn noch immer befinden sich die meisten Firmen in einer digitalen Transformation, die auch in Bezug auf die Kultur eine radikale Veränderung bedeutet. Wie also gelingt diese weiterhin nötige Kulturentwicklung, wenn nicht mehr alle Mitarbeitenden vor Ort sind? Um diese Frage zu beantworten, gilt es zuerst zu verstehen, welche Auswirkungen die hybride Zusammenarbeit auf die Kulturentwicklung hat.

„Die Schwierigkeit bei der hybriden Zusammenarbeit ist, dass der gemeinsame Nenner fehlt”

Wie einleitend erwähnt, ist eine der größten Schwierigkeiten der hybriden Zusammenarbeit, dass der „gemeinsame Nenner” fehlt. Vor Corona war Remote-Work in den meisten Fällen die Ausnahme und beschränkte sich auf Tage, in denen die Mitarbeitenden (fast) keine Meetings hatten. Während Corona wurde Remote zum Standard und die Zusammenarbeit wurde auf dieses Setting ausgelegt.

Nun in der Hybridität als „neue Normalität” ist es kaum mehr möglich, diesen gemeinsamen Nenner zu finden, ohne klare Vorgaben wie beispielsweise fixe Office-Tage zu machen. Dadurch entstehen in der Praxis nicht nur stärkere Subkulturen, als dies in Organisationen der Fall ist. Vielmehr verlaufen diese Subkulturen auch nicht mehr so klar den Linien- & Teamstrukturen entlang. Dies liegt einerseits daran, dass die physische Präsenz nicht rein vom (Linien-)Team abhängig ist, sondern dass sich viele Mitarbeitende auch nach anderen Präferenzen richten, wann, wie und wo sie arbeiten möchten. Diese Entwicklung wird noch bestärkt, indem sich viele Unternehmen in einer agilen Transformation befinden und so Mitarbeitende unterschiedliche Bezugsgruppen haben (agiles Team, Linienteam, CoP usw.). In anderen Worten: Die hybride Zusammenarbeit macht es für Teams und Organisationen notwendig ein gemeinsames „How we do things around here” (also eine gemeinsame Kultur) zu etablieren, da die gemeinsamen Bezugspunkte fehlen. Die Zusammenarbeit wird fragmentierter und die Konstellationen zufälliger, da sie nicht (nur) entlang der die Linie verlaufen, sondern quasi willkürlich danach, wer wann im Office ist.

Wie Kulturentwicklung in einem hybriden Setting gelingt

Trotz dieser zusätzlichen Herausforderung durch die hybride Zusammenarbeit hat sich die Grundlogik der Kulturentwicklung allerdings nicht radikal verändert. Noch immer geht es bei der Kulturentwicklung darum, gemeinsame Verhaltensweisen und wie es Edgar Schein nennt „unhinterfragte Selbstverständlichkeiten” zu etablieren. So wie sich also die Zusammenarbeit von präsent zu remote zu hybrid als „how we do things around here” verändern kann, kann sich auch in einem hybriden Setting das gemeinsame Verhalten zu anderen Themen und Aspekten verändern, wenn die neue Situation in der Kulturentwicklung entsprechend berücksichtigt wird. In anderen Worten: Es gelten für die Kulturentwicklung die gleichen Stellhebel wie zuvor, doch die Art und Weise, wie sie umgesetzt werden, verändert sich. In der Folge soll also zuerst auf die drei wirkungsvollsten Stellhebel für Kulturentwicklung eingegangen werden, um darauf aufbauend eine Vorgehensmethode vorzustellen, wie diese in der Praxis umgesetzt werden kann.

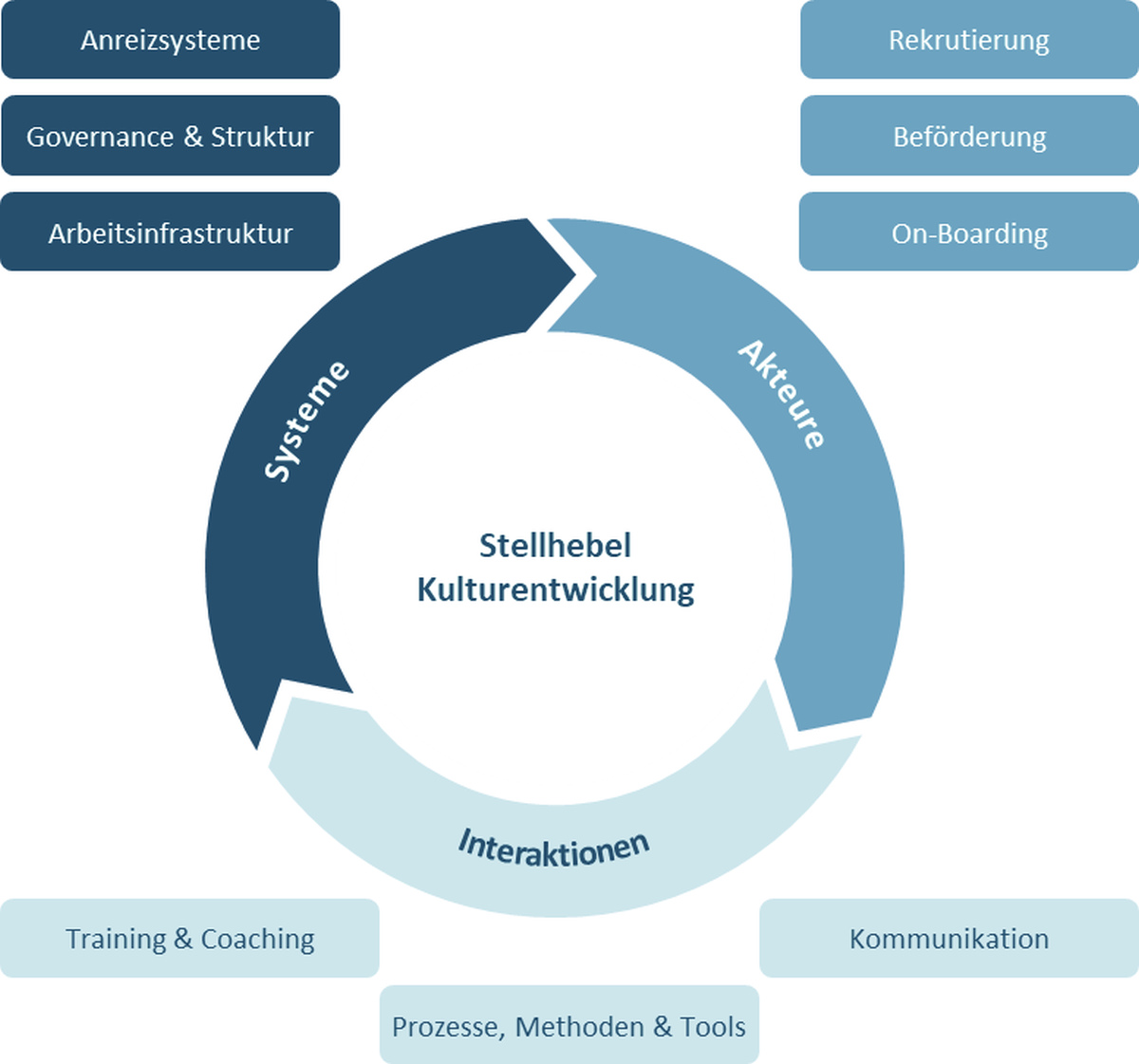

Wie erwähnt heißt Kultur „how we do things around here”. Erfolgreiche Kulturentwicklung nutzt deshalb Stellhebel, wo diese gemeinsamen Verhaltensmuster nachhaltig verändert werden können. In der Praxis zeigen sich dabei vor allem diese drei Dimensionen (siehe Abbildung 2):

- Systeme,

- Akteure und

- Interaktionen.

Abb. 2: Die drei Dimensionen der Kulturentwicklung

Bei den Systemen sind jene Elemente der Organisation gemeint, welche das Verhalten der Menschen in der Organisation beeinflussen. Das können Anreizsysteme (Bonuszahlungen, Spesenregelungen usw.) sein. Aber auch Governance-Prozesse, Organisationsstrukturen oder Arbeitsinfrastrukturen beeinflussen die Zusammenarbeit und kollektiven Verhaltensmuster wesentlich. Die Hybridität als neue Normalität hat hier bestimmt einen Einfluss darauf, wie die Systeme ausgerichtet sind (bspw. hat sich die Arbeitsinfrastruktur quasi in allen Organisationen verändert). Dennoch verhindert die neue Normalität keineswegs, dass Systeme so verändert werden, damit eine gemeinsame Kultur entsteht. Bei den Akteuren geht es darum, welche Menschen sind Teil der Organisation und wie werden sie in dieses System (bzw. in die Kultur) auch eingeführt. Stellhebel für die Kulturentwicklung sind dabei die Rekrutierungsprozesse (wer wird Teil der Organisation?), die Beförderungsprozesse (wer wird für welches Verhalten „belohnt”?), die Führungskultur (wer prägt als Führungskraft das kollektive Verhalten?) oder auch die Onboarding-Prozesse (wie lernt eine neue Mitarbeiterin die vorherrschende Kultur?). Natürlich hat auch hier die neue Normalität einen gewissen Einfluss auf die operative Umsetzung dieser Stellhebel. Doch die unterminiert weder die Wirksamkeit noch die grundsätzliche Logik dieser Dimension.

Interaktionen zwischen den Organisationsmitgliedern stellt die dritte Dimension dar. Kulturentwicklung fokussiert hier die Art und Weise, wie Mitarbeitende zusammenarbeiten und kommunizieren. Typische Maßnahmen sind dabei Befähigungs- & Coachingmaßnahmen für Individuen und Teams, Prozesse, Methoden & Tools zur Zusammenarbeit (bspw. Kanban oder Scrum) sowie die generelle Kommunikation innerhalb der Teams, die durch Workshops, Feedback und gemeinsame Reflexion adressiert wird. Das hybride Setting hat auf den Stellhebel der Interaktionen die größte Auswirkung, da bewusster entschieden werden muss, ob die Austausche nun virtuell, physisch oder hybrid stattfinden. Mit zunehmend besserer Technologie-Unterstützung ist aber auch hier festzustellen: Elemente wie Zusammenarbeit, Co-Creation, Feedback geben usw. lassen sich auch in hybriden Settings adäquat umsetzen.

Vorgehensmethodik für erfolgreiche Kulturentwicklung in einem hybriden Setting

Soll also nun auch in der „neuen Normalität” eine gemeinsame Kultur entwickelt werden, dann braucht es hierfür eine oder mehrere Maßnahmen aus den drei oben genannten Stellhebeln. Die Maßnahme selbst ist aber meist nur die halbe Miete. Ebenso wichtig ist auch der Erarbeitungsprozess. Dies liegt daran, dass Kulturentwicklung im Kern das kollektive Verhalten der Mitarbeitenden verändern möchte. Und hier wusste bereits Nietzsche: „Es genügt nicht, eine Sache zu beweisen, man muss die Menschen auch noch zu ihr verführen”. Übertragen auf die Kulturentwicklung heißt das, dass die „richtige” Maßnahme nichts nützt, wenn die Mitarbeitenden diese nicht mittragen.

„Es genügt nicht, eine Sache zu beweisen, man muss die Menschen auch noch zu ihr verführen” Friedrich Nietzsche

Eines der wirkungsvollsten Mittel, damit Mitarbeitende solche Maßnahmen mittragen, ist, wenn sie selbst Teil der Entwicklung sein können. Dies ist wie bei uns im Privatleben. Wenn wir uns selber Vorsätze und Ziele setzen, sind wir deutlich motivierter, diese auch zu verfolgen, als wenn uns jemand Vorgaben macht. Die Vorgehensmethodik zur Kulturentwicklung berücksichtigt deshalb diesen Aspekt sehr stark, dass die Zielgruppe, bei der eine gemeinsame Kultur entwickelt werden soll, Teil des Entwicklungsprozesses ist. Ein zweiter wichtiger Aspekt bei der Kulturentwicklung ist das iterative Vorgehen. Es gibt kaum eine komplexere Aufgabe, als die Verhaltensweisen in einer Gruppe beziehungsweise Organisation zu verändern. Entsprechend können die oben genannten Stellhebel zwar einen Hinweis darauf geben, welche Maßnahmen zu einer Wirkung führen können. Gleichwohl lässt sich nie vorhersagen, wie diese Wirkung tatsächlich aussieht. Ein iteratives Vorgehen sorgt dafür, dass in einer kurzen Zeit eine Maßnahme ausprobiert wird. Ist diese erfolgreich, gilt es, daraus eine Gewohnheit zu entwickeln, indem sie über eine längere Zeit verankert wird. Führt die Maßnahme nicht zur gewünschten Wirkung, kann dies früh genug gelernt werden, um anschließend etwas Neues auszuprobieren.

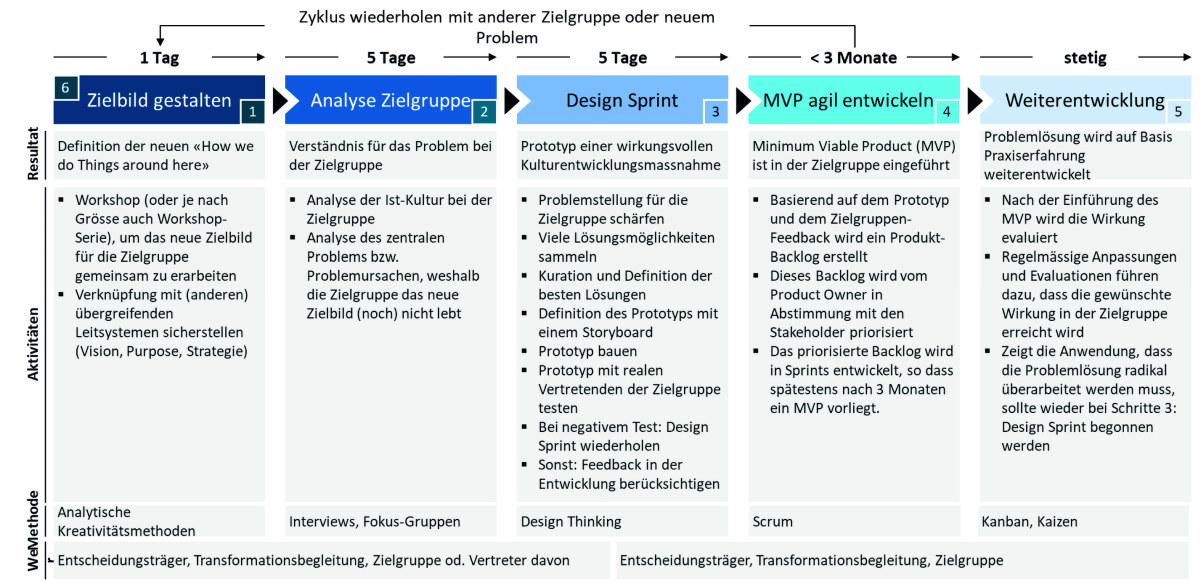

Genau diese Elemente nimmt die in Abbildung 3 skizzierte Vorgehensmethodik auf. So hat es sich in der Praxis bewährt, in einem ersten Schritt gemeinsam mit den Mitarbeitenden das Zielbild zu gestalten. Die Beteiligung der Mitarbeitenden sorgt dafür, dass bereits ein gewisses Commitment erzeugt werden kann. Anschließend folgt in einem zweiten Schritt, was die Zielgruppe daran hindert, sich nach dem Zielbild zu verhalten. Für diese Hindernisse werden dann in einem Design Sprint-Maßnahmen erarbeitet und anschließend als MVP (Minimum Viable Product) entwickelt. Bewähren sich die Maßnahmen, können sie weiterentwickelt und verankert werden. Bewähren sich die Maßnahmen nicht, erfolgt eine neue Iteration. Eine neue Iteration kann auch gestartet werden, wenn die Zielgruppe ausgeweitet werden soll oder wenn weitere Hindernisse für die Zielbild-Kultur aufgelöst werden sollen.

Abb. 3: Vorgehensmethodik zur Kulturentwicklung

Fazit

Durch Corona hat sich die gemeinsame Zusammenarbeit von einer quasi vollständigen Präsenz über eine quasi vollständige virtuelle Kollaboration hin zu einer hybriden Arbeitsform entwickelt, in der Mitarbeitende tatsächlich flexibel und überall arbeiten können. Dies bedeutet allerdings, dass sich der gemeinsame Nenner der Zusammenarbeit etwas aufweicht, weil stets ein Teil der Mitarbeitenden vor Ort und ein anderer Teil remote zugeschaltet sein wird.

Für die Entwicklung einer gemeinsamen Kultur, die als „how we do things around here” beschrieben werden kann, hat das diverse Implikationen. So wird es beispielsweise anspruchsvoller, in einem solchen hybriden Setting gemeinsame Verhaltensmuster zu etablieren. Dies wäre aber gerade im Zeitalter der digitalen Transformation für Organisationen erfolgskritisch, da die Existenz vieler Unternehmen davon abhängt, ob ihnen der Paradigmenwandel von der effizienzgetriebenen Organisationshierarchie hin zu einem auf Kundennähe und Effektivität fokussierten Netzwerk gelingt. Blickt man allerdings genauer auf die Stellhebel und Vorgehensmethodiken einer erfolgreichen Kulturentwicklung, dann zeigt sich, dass sich hier trotz der neuen Normalität nicht radikal etwas verändert. Die drei Stellhebel für kulturelle Veränderungen, nämlich Systeme, Akteure und Interaktionen, bleiben weiterhin relevant. Die Entwicklung einer gemeinsamen Kultur wird also weiterhin auf diese Hebel aufsetzen können, auch wenn die Art und Weise der Umsetzung sich leicht verändern wird. Auch die Vorgehensmethodik der Kulturentwicklung hat sich nicht wesentlich verändert. Es bleibt weiterhin relevant, die Mitarbeitenden mitzunehmen und sie die Maßnahmen selber entwickeln zu lassen. Auch wird es weiterhin wichtig sein, solche Kulturentwicklungsmaßnahmen iterativ anzugehen und regelmäßig zu reflektieren, inwiefern die Umsetzung zur gewünschten Wirkung geführt hat, um anschließend entsprechende Verbesserungen oder Neuorientierungen einzuleiten.